Mera aparença

para desaparecer

Cuando en una entrevista publicada hace unos cuantos años, Umbert Eco afirmaba que si << hacía cien años la historia iba en bicicleta, hoy iba en coche >>, además de hacerse eco de la trascendencia que tenía para nuestra cultura un concepto tanto dinámico como la velocidad, también nos estaba augurando unas consecuencias que no sólo se han confirmado sino que han adquirido una magnitud que sobrepasa lo que nos imaginábamos. A saber:

- Que la velocidad en que sucedían los acontecimientos aceleraría el ritmo de lanostra historia;

- Que la satisfacción de aprender contemplando se sustituiría por un placer más nervioso y efímero;

- Que la inmediatez de este placer nos alejaría de lo que, hasta hacía menos de cien años, nos había enseñado a vivir, por ejemplo, de la naturaleza;

- Que formaríamos parte de una sociedad que ignoraría el porvenir.

Desde aquellas palabras hasta hoy no han pasado más de diez años y si durante el periodo de tiempo del que nos hablaba Eco la historia había cambiado de medio de locomoción y los hombres habían comenzado a alejarse de las experiencias más contemplativas, hoy la historia va a la velocidad de la luz y nuestros momentos de satisfacción se pueden contar con los dedos de una mano. Y yo me pregunto: no es posible que a pesar de ir acelerados, tengamos momentos para detenernos un rato, respirar un poco de aire, contemplar lo que tenemos delante y, si lo deseamos, reincorporarse nuevamente al mundo sin creer que entramos en otra galaxia ?, no es posible la contemplación cuando la velocidad y la aceleración determinan el ritmo de nuestra existencia ?, y si lo es, ¿qué nos puede aportar la contemplación cuando la eficacia de cualquier actividad se valora más por los objetivos alcanzados que por la intensidad de las experiencias vividas? Francamente, no lo sé. Pero lo que sí creo, en cambio, es que la experiencia estética de la contemplación bien podría ser un tipo de vivencia capaz de reconciliar con la aceleración todos los que la experimentaran. Por un lado, porque induce a olvidarse de uno mismo; por otro, porque no pide comprensión, ni adjudicaciones de trascendencia, ni ansiedades, ni simpatías, y, finalmente, porque el placer que se siente no se deriva del sujeto sino de las cosas que se observan, sumergiéndonos en él y aprendiendo su belleza.

En consecuencia, en un momento como el actual en que buena parte de la creación artística fundamenta el interés de sus propuestas en la participación activa del espectador para obtener una complicidad que rara vez arraiga y prospera, las obras que mejor pueden apaciguar los efectos perniciosos de la inevitable y, hasta cierto punto, lógica aceleración (que, como todo, también afecta el arte), son justamente aquellas otras obras, que, lejos de reclamar la participación activa del espectador, respetan el derecho que tiene de mirar sin ser increpado si no colabora en la forma como se le obliga. Y es que si bien la esencia de la contemplación sea la pasividad y la concentración con los objetos exteriores (y si bien, como tal, se trate de una percepción total, pasiva y concentrada), en su proceso hay participan otros factores que, por el hecho de generar en el seno de la subjetividad, son los que dotan de sentido y de emoción las percepciones sensoriales, es decir, lo que ven nuestros ojos, escuchan nuestros oídos, huelen nuestros narices, tocan nuestras manos o saborean nuestras bocas. De modo que la participación del espectador, sea activa o pasiva, está siempre garantizada. ¿Qué debe tener, pues, una obra de arte para inducir al espectador a la contemplación y no a la visualización rápida con que, a menudo y por fuerza, nos vemos atravesados a experimentarla?

Básicamente, el poder de requerir la concentración de alguno de nuestros sentidos, ya que sólo de esta manera se abren las puertas de la memoria y, en consecuencia, de la anticipación: la facultad que, junto con la percepción sensorial, permite al hombre de unificar las composiciones que contempla. Así, si de lo que se trata es de pintura, de escultura, de arquitectura o de cualquier otra de las inclasificables artes visuales, las obras que nos conducirán a adoptar una actitud esencialmente contemplativa serán las que nos llevarán a fijar la vista y, en consecuencia, a aprender lo que vemos como un gradual << ir tomando posesión de >> y no como si se tratara de una percepción puramente estática. Y el arte que engendra la necesidad de adoptar esta actitud es, como dice Susan Sontag, un arte silencioso, es decir, un arte que permite no liberarse de la atención que, en principio, no la ha reclamado , un arte que, en la práctica, aniquila el sujeto perceptor y un arte que, al inducir al espectador a fijar la vista, se aleja de la historia y se acerca a la eternidad.

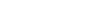

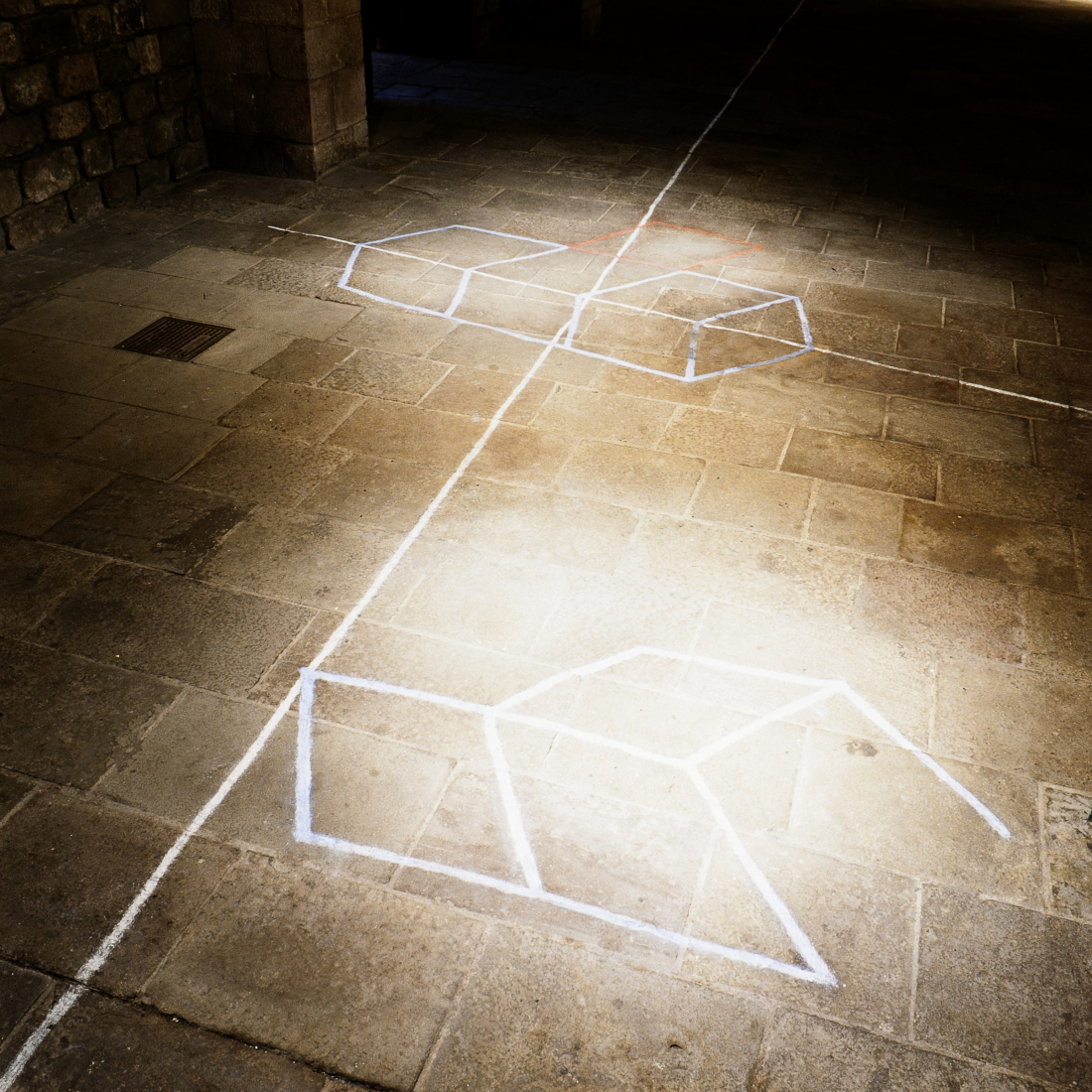

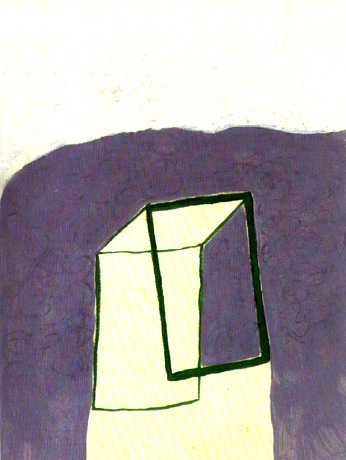

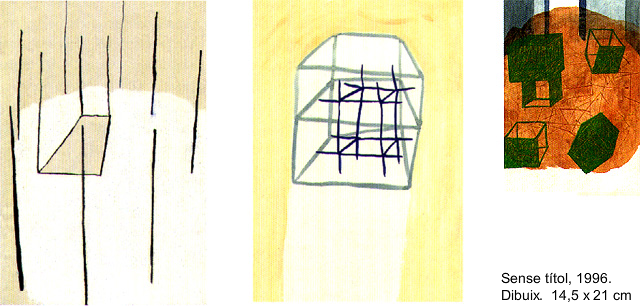

Las obras de Irene van de Mheen ya estaban hechas antes de que llegáramos. Existían antes de ser miradas. Y seguirán existiendo cuando nosotros nos vamos. Pertenecen a un tiempo que no es medible. Y describen su propio espacio. Son como paisajes interiores, paisajes planos en apariencia pero que, a medida que vayamos penetrando, descubren volúmenes que nos detienen la mirada. Paisajes que, en mirarlos, si bien hacen que nuestros ojos resbalen por encima, desvelan en su profundidad el vacío del mundo en que vivimos. Se podría incluso que nunca han sido dibujados, o que si lo han sido somos nosotros quienes los hemos hecho. Porque quien más quien menos ha vivido, quien más quien menos les ha transitado y quien más quien menos ha respirado el aire. Como tantos otros lo hicieron antes; como tantos otros lo seguirán haciendo.

Ahora bien, a pesar de transmitir, entre otras cosas, la sensación de silencio y de vacío que hemos mencionado, los dibujos de esta artista no surgen de la nada; parten de una investigación muy personal alrededor del espacio en el que los hombres se mueven y de la maner como este espacio puede ser representable o no, en su esencia y tridimensionalidad, sobre la superficies plana de un papel, de un muro o de la tierra y comunicar, al mismo tiempo, un estado emocional real y concreto. Una investigación que, si bien a través de la historia ha sido tratada por los creadores y forma irregular y con desigual intensidad, ha sido y es de gran importancia en la obra de aquellos artistas y creadores que, como Irene van der Mheen, han cuidado a desvelar la naturaleza del espacio físico y mental por el que se mueve el impulso creador del artista así como la existencia del espectador que la contempla a distancia. Todo ello sin llamar desde el interior de << una cámara propia >> que, como la del libro y Virginia Woolf, aporta al artista la intimidad necesaria para crear su obra con total libertad. Desde el interior de una habitación propia donde nosotros, los espectadores, iremos tomando conciencia de nuestra dimensión en contemplar, desde el corazón y en el transcurso del tiempo, la profundidad y belleza de un dibujo que, en envoltar- nos los cuatro costados, nos hará desaparecer como por arte de magia entre las manos de una intimidad que no se corresponde con la de nadie. Con la de ninguno de los que la contemplen.